Выявление нарушения речевого развития у детей-билингвов

Как видно, специфические ошибки в условиях билингвизма у детей с дисграфией встречаются гораздо чаще, чем у здоровых детей-билингвов, а такие неспецифические искажения как ошибки правописания, нарушения выделения слов в предложении, замена гласных и согласных в количественном отношении превосходят число ошибок у их здоровых сверстников.

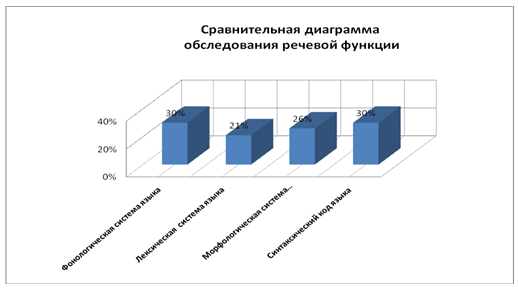

На приведенной далее диаграмме показано состояние различных сторон речевой функции у обследованных детей-билингвов (рис.5).

Рис.5 Сравнительная диаграмма обследования речевой функции всех систем языка

Легко заметить, что неполноценными у изученных детей оказались все системы языка. При этом в рамках фонологической синтаксической систем выявлено наибольшее количество ошибок (30%), немного меньше ошибок в рамках

морфологической системы - 26% и ошибки лексической системы языка составили - 21%.

Недостаточность владения фонологического кода мы связываем с неполноценностью операций слуховой модальности в целом, синтаксического кода - с неспособностью к программированию в разных видах деятельности, морфологического — со слабостью количественно-пространственно-временных ориентаций, лексического — с бедностью образно-символических представлений. По данным нашего исследования, эти базисные функции у обследованных детей не были сохранными.

Помимо этого, значимую отрицательную роль, как показало исследование, играли и различные психологические неблагополучия: снижение мотивации к обучению, фрустрационные состояния учащихся, девиантное поведение и т.д.

Таким образом, результаты первого этапа констатирующего эксперимента свидетельствуют о значительной пестроте выявленных ошибок, а причины их появления так многозначны, что более или менее определенное указание их затруднительно. Несмотря на это, имеются основания говорить о наличии при билингвизме «промежуточной языковой компетенции», обусловливающей особые условия обучения письму и чтению.

Результат второго этапа состоял в том, что

нарушения письменной речи у детей-билингвов имеют место при значительном своеобразии как в речевом развитии детей, так и в формировании ряда неречевых базисных процессов: полушарной латерализации, пространственных и временных ориентировок, двигательных функций руки, слухо-моторных координаций. Названные функции либо задержаны в своем развитии, либо имеют искаженное развитие.

Анализ медицинской документации показал, что

трудности обучения чтению и письму у приведенных в примерах детей обусловлены наличием недостаточности ЦНС перинатального генеза. У 54 из 80 обследованных детей имела место неполноценность ЦНС в виде отставания в формировании неречевых высших психических функций (гнозиса, праксиса), гипердинамии, гиподинамии, церебрастении (истощаемость внимания, ослабление памяти, замедленность мыслительных операций и т.п.).

Показатели нейродинамики, определяемые по времени выполнения заданий, у детей с дисграфиями были гораздо хуже, чем у детей нормы. Возможно, эти

отставания и расстройства ЦНС, которые присутствуют у детей, могли бы не быть такими значимыми, если бы не билингвальное обучение.

Приведём оценки по неречевым шкалам:

- кинестетический кистевой и пальцевый праксис - 40% ошибок свидетельствуют о наличии кинестетической кистевой и пальцевой апраксии и, следовательно, о неполноценности функционирования постцентральной (нижнетеменной) области левого полушария;

Познавательно о обучении:

Краткая характеристика организации ДОУ №10

Муниципальное образовательное учреждение №10 расположено по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Свободы, 60. Основан детский сад в 1975 году. Педагогический коллектив ДОУ №10 города Красноуфимск стабильный: 90% педагогов работают в детском саду более пяти лет, из них 11 имеют высшую ...

Изучение коррекционно-педагогической работы специалистов группы

компенсирующей направленности в различных видах деятельности

Непосредственно-образовательная деятельность (физкультурная) Организация и проведение Характеристика программного содержания: Все задачи (оздоровительные, образовательные, воспитательные) соответствуют программе группы, уровню развития детей данной группы. Программное содержание насыщено, конкретно ...

Особенности интеллектуальной одаренности

Психологическим изучением детской одарённости и разработкой психолого-педагогических вопросов обучения и воспитания незаурядных детей долгое время в нашей стране занимались очень мало. В соответствии с господствовавшей идеологией считалось, что не нужно выделять особо способных детей, что все равны ...

Категории

- Главная

- Основы педагогического мастерства

- Современные модели обучения

- Организация науки в Украине

- Воспитание нравственности в современной школе

- Развитие технологической культуры учащихся

- Развитие речи дошкольников

- Новая педагогика

- Карта сайта